国連「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)」は、SDGsの進捗を各国・各主体がレビュー・共有する国際的な政策フォーラムです。毎年7月にニューヨーク国連本部で開催され、政府、国際機関、自治体、市民社会、学術機関など幅広いステークホルダーが参加します。 このHLPFの期間中に開催される「公式サイドイベント(Official Side Events)」は、国連加盟国や国際機関、地方自治体、市民社会などが主催する公開セッションです。SDGsの実践に関する先進事例や教訓を共有することを目的とし、HLPFの公式プログラムに掲載される国際的な発信機会として重要なイベントと位置づけられています。

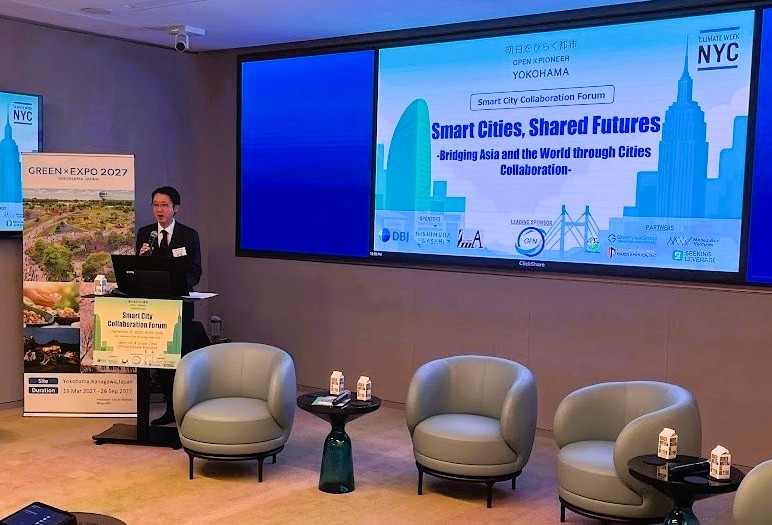

そのうちの一つとして、2025年7月15日に国連地域開発センター(UNCRD)及び国際連合経済社会局(UN DESA)が主催したサイドイベント「3R (Reduce, Reuse and Recycle) and Circular Economy towards Sustainable and Resilient Coastal and Marine Ecosystems in Asia and the Pacific – Implications towards SDG 14 (Life Below Water)(アジア太平洋地域における持続可能かつ強靱な沿岸・海洋生態系に向けた3R(リデュース、リユース、リサイクル)及びサーキュラー・エコノミーの推進 ― SDG14(海の豊かさ)への示唆)」が、国連本部で開催されました。 本イベントでは、気候変動やプラスチック汚染、生物多様性の損失など地球規模の課題に対し、循環経済とレジリエントな海洋・沿岸生態系の構築を地域行動からどう推進するかをテーマに、各国政府、自治体、市民社会、専門機関が具体的な事例と共に議論を展開し、横浜市からは、米州事務所(ニューヨーク)が参加をしました。

横浜市からは、まず海洋プラスチックごみの発生源対策と、沿岸・海洋生態系の保全・再生という2つを柱とした取組方針を掲げ、これらの実現に向けては、「市民参加」と「自治体の持つ推進力」が重視になる点について共有しました。

次に、海洋・沿岸生態系の保全・再生に関する取組として、横浜港が有する約140kmにおよぶ水際線の特性を生かし、海藻(ワカメ)を活用した護岸実証実験を紹介しました。これは、民間企業との協働により、護岸前面に種糸を巻き付けたロープを設置し、着生・成長したワカメの重量や含有する窒素・リンの量を計測することで、CO₂吸収や水質浄化といった環境改善効果を検証するものです。 併せて、こうした取組を市民にとって身近な形で可視化し、参加を促す工夫として、横浜で開催される国際トライアスロン大会の機会を活用したブルーカーボンの啓発活動や、漁協で収穫されたワカメを用いたレシピ開発・試食会といった実践例も紹介されました。

さらに、循環型社会の実現に向けて海外との連携についても紹介をしました。横浜市が十年以上にわたってアジアの諸都市の持続可能な都市づくりに関するベストプラクティスの共有を測るために主催するAsia Smart City Conference(ASCC)や、フィリピン・マンダウエ市との協力事例も紹介されました。同市では横浜の支援を受け、ごみ分別とプラスチックリサイクルの改善に取り組み、2023年には年間4,500トン超のごみ削減と、約3,000トンのCO₂排出削減が実現されています。

さらに、2027年に横浜で開催される国際博覧会「GREEN×EXPO 2027」について触れ、同博覧会が循環型社会への移行を加速するための世界的な発信拠点となることへの期待が示されました。「2030年ハーフカーボン」「2050年脱炭素社会」の実現に向けて、横浜市は今後も国際的なパートナーと連携し、「循環的で包摂的かつレジリエントな都市」の構築に貢献していくとの決意を共有しました。

本サイドイベントでは、他にもモルディブ、豊田市、マレーシアなど各国の自治体・関係機関が参加し、それぞれの地域・領域における実践例が共有され、横浜市の市民参加型のごみ削減施策や、沿岸生態系の回復といった多面的なアプローチに対し、関心と評価の声が寄せられました。 横浜市としては、今後もこうした国際的な発信や対話を通じて、他都市の取組からも積極的に学び、地域の実践をグローバルな課題解決へとつなげていきます。米州事務所としても引き続き、北米を中心とした国際的なネットワーク構築や、横浜の取組の対外発信に貢献してまいります。