横浜市の折居国際局長が、「ゼロ・ウェイストに向けて」と題された都市セッションにて、横浜市の廃棄物削減の経験を紹介しました。このセッションは、ASEAN首都知事・市長会議(MGMAC)およびASEAN知事・市長フォーラム(AGMF)と連携して、マレーシア・クアラルンプール市で開催されたASEAN持続可能な都市フォーラム(ASUF)の一部として行われました。

成功のカギは市民との協働

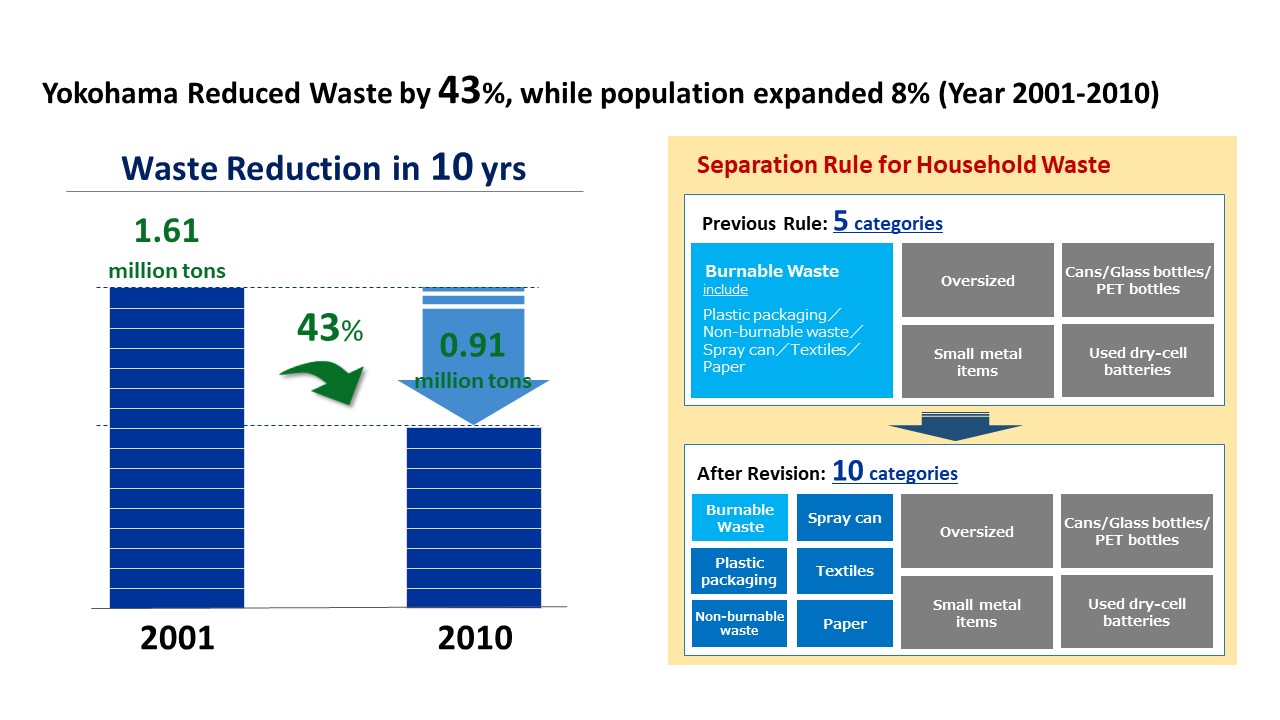

2000年代以前、長年に渡り横浜市は、経済成長や人口増加に伴う、大量生産・大量消費・大量廃棄に対応し、ごみの適正処分のため最終処分場や焼却工場を整備してきました。しかし現在では、環境負荷の低減と循環型社会の構築が不可欠な時代となっています。横浜市は2001 年から 2010 年にかけて、この間、人口が増加していたにも関わらず、家庭廃棄物を 43%、ほぼ半分に削減することに成功しました。横浜市はごみの分別ルールを見直し、分類を5種類から10種類に拡大し、プラスチック容器包装や古紙・布などの新しい分類を導入しました。このような複雑なごみ分別のカギは「市民との協働」です。

横浜市には2,800以上の町内会や地域協議会があり、安全パトロールや公園清掃などの活動を通じて地域の改善に積極的に貢献しています。また、市内8万か所のごみ集積所を自主的に管理・清掃しています。分別ルールの拡大に際して、市はこれらの地域団体と協力し、家庭ごみの正しい分別方法について住民向けに15,000回のワークショップを開催しました。地域の力と行政の取り組みを融合させることで、廃棄物の大幅な削減につながりました。

その結果、横浜市は7か所ある焼却施設のうち3か所の稼働を停止または休止し、埋立地の延命にもつながりました。昨年度から、市はプラスチックごみの分別ルールをさらに詳細化し、プラスチック製品のリサイクルを促進しています。この新制度の目標が達成されれば、プラスチック焼却によるCO₂排出量を約14%削減することが可能です。市民の協力のもと、横浜市はプラスチック焼却によるCO₂排出削減を目指し、持続可能性への取り組みを加速させています。

サーキュラー・エコノミーに焦点を当てたアジア・スマートシティ会議(ASCC)

アジアの都市が直面する課題の中でも、廃棄物管理は常に最重要課題の一つとなっています。さらに、気候変動への対応には、再生可能エネルギーへの移行だけでなく、循環型経済の推進も必要です。プレゼンテーションの締めくくりに、折居国際局長は、横浜市が主催する「アジア・スマートシティ会議(ASCC)」を紹介しました。今年の11月25日、26日、27日に開催されるこの会議では、循環型経済が主要テーマとして取り上げられます。

アジア・スマートシティ会議2025公式ウェブサイトから参加登録いただけます。