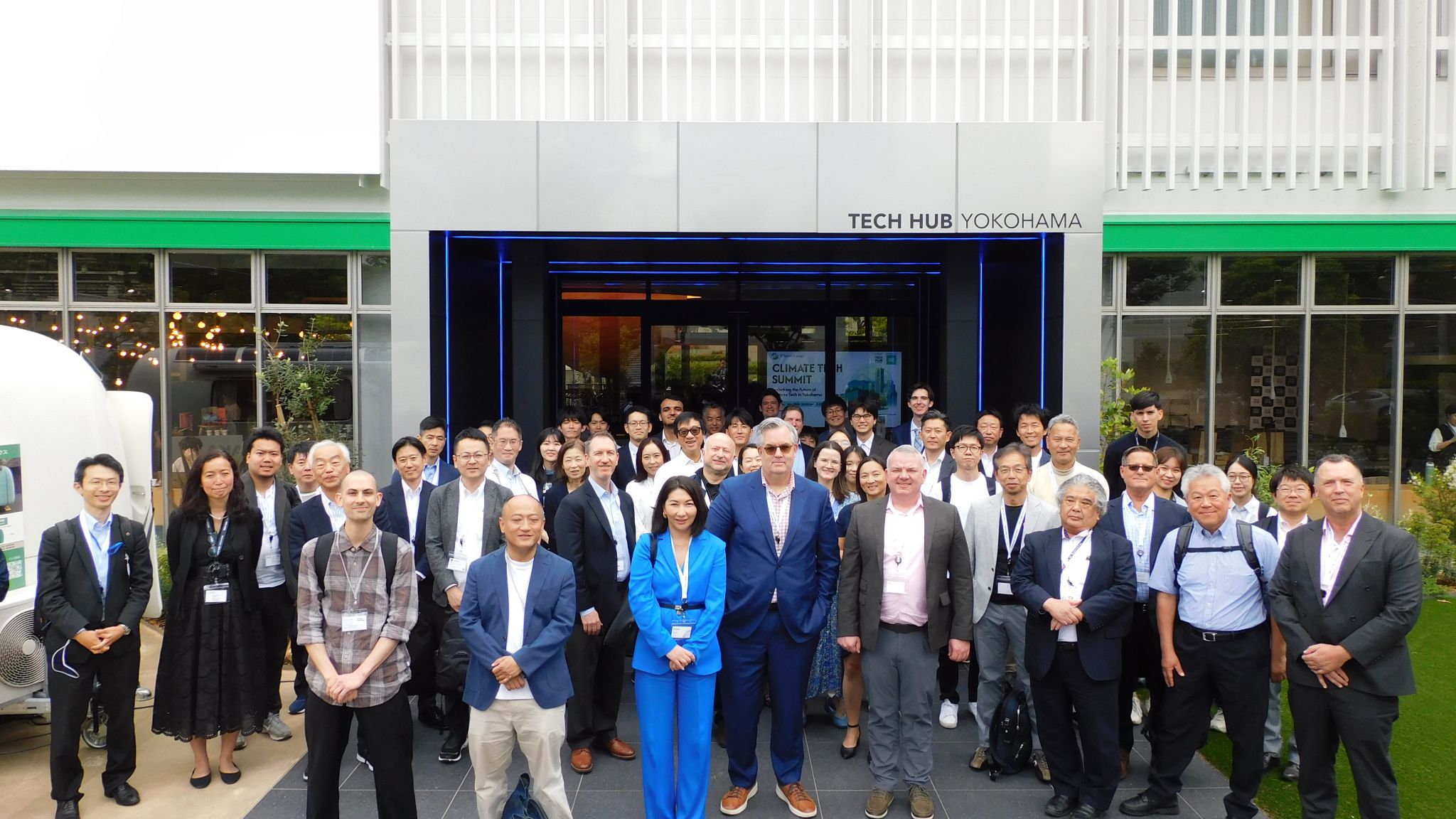

2025年(令和6年)5月26日に、シリコンバレーを拠点に、米国各地の気候テックスタートアップ支援を行うCleanLeapが「CleanLeap Climate Tech Summit」をTECH HUB YOKOHAMA(外部サイト)で開催しました。米国の気候テック系ベンチャーキャピタルをはじめ、スタートアップ、投資家、政策関係者などが日米から54名が集まり、クリーンテクノロジーをめぐる最新の潮流と国際連携の可能性について議論が行われ、横浜企業からは投資家に対するピッチも行われました。

参加したVCミッションの概要

本イベントには、世界各地で気候テックやサステナビリティ領域のスタートアップを支援している、下記のアメリカのベンチャーキャピタル(VC)及び投資ファンド9名が参加しました。

・Enrichers(本拠地:カリフォルニア州):AI駆動型の共同R&I(研究・革新)コミュニティプラットフォーム。ヘルステックやクリーンテック分野のグローバルディープテックスタートアップを対象とした「ソフトランディング」及び「スケーリングアップ」支援プログラムを展開(CleanLeapと提携)。教育・ネットワーキング、市場検証、大学インキュベーションを三本柱とするプログラム設計。EIC EUソブリンファンドやCDTIスペインソブリンファンドとも連携し、政府機関やソブリンファンドとの国際的パートナーシップを通じたスタートアップの米欧進出を支援。

・Skjander(本拠地:米国・オーストラリア):生物多様性と環境保護に関する実質的・測定可能な成果をクライアントに代わって調達・管理。環境インパクトを重視する企業と、国際的報告基準(TNFDやISSB)に準拠した信頼性あるプロジェクトを結びつけるプラットフォーム。

・IDGB Capital(本拠地:ニュージャージー州):革新的なソリューションの事業化を推進することで、ビジネスパートナーに高い付加価値を提供。業界知見と実績、そして国際的なネットワークを活かした事業・投資支援。セクターを牽引するリーダー企業の育成に注力。

・United Re(本拠地:ニュージャージー州):生命保険および損害保険を対象とした再保険および再構築型再保険ソリューションの提供。イスラエル、中南米、東西ヨーロッパを中心に展開する再保険ファシリテーター。

・TechNexus Venture Collaborative(本拠地:イリノイ州シカゴ):大手企業と起業家の間で相互利益を生む成長機会の創出を支援するベンチャー・コラボレーション型ファンド。資本投資、インキュベーション、協業を通じた新規事業の創出。過去10年以上にわたり、大企業とスタートアップ間の連携によって、新たなビジネスモデルや収益源、製品の開発を実現。

・Unovis Asset Management(本拠地:ニューヨーク州): :代替タンパク質を中核とした持続可能な食料システムへの移行を目指す専門ファンド。植物性や細胞培養を含む新技術による動物性食品の代替に特化。環境・健康・食糧問題・動物保護の観点からグローバルなインパクトを追求。

横浜と日本の気候テック政策紹介

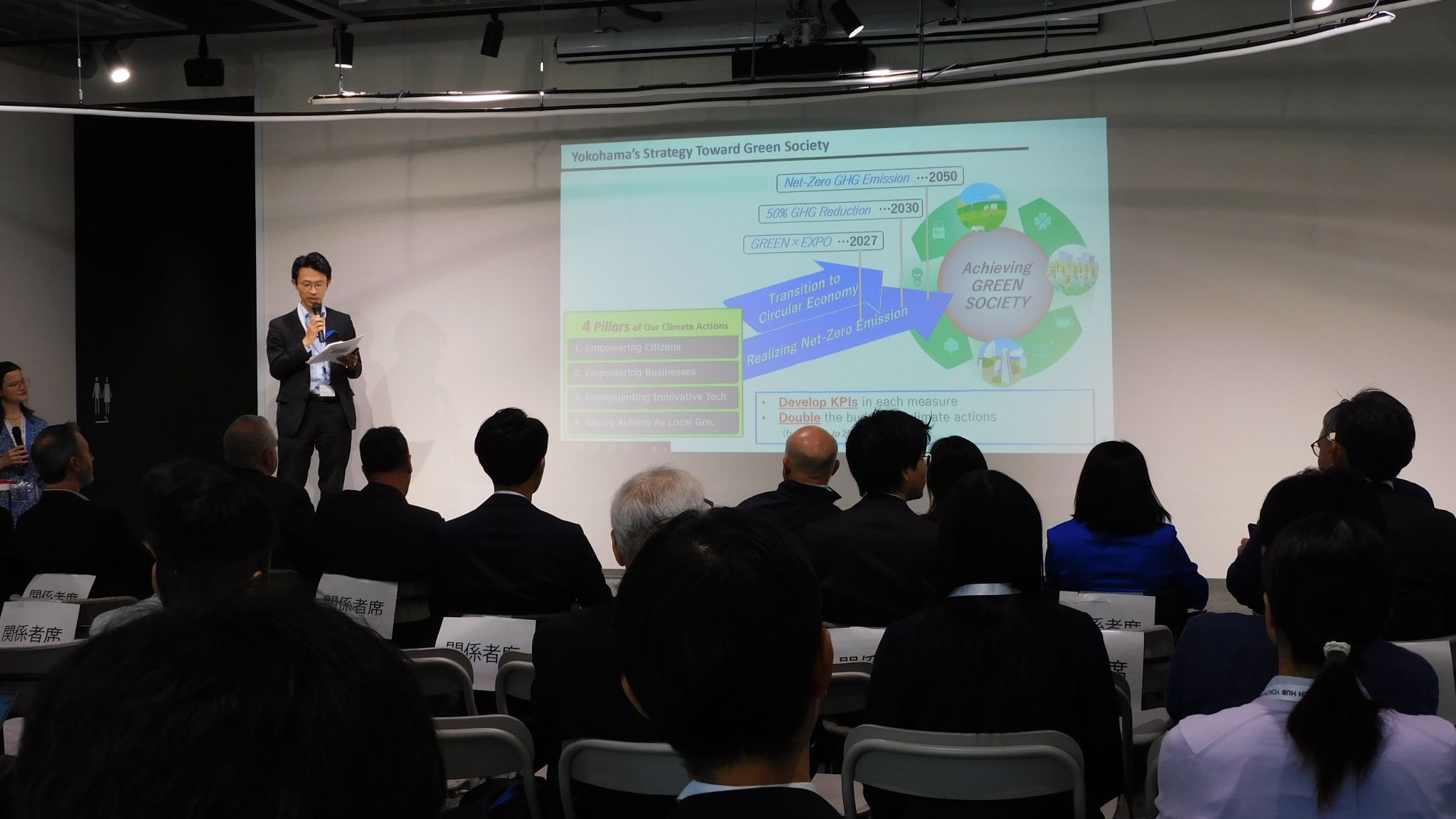

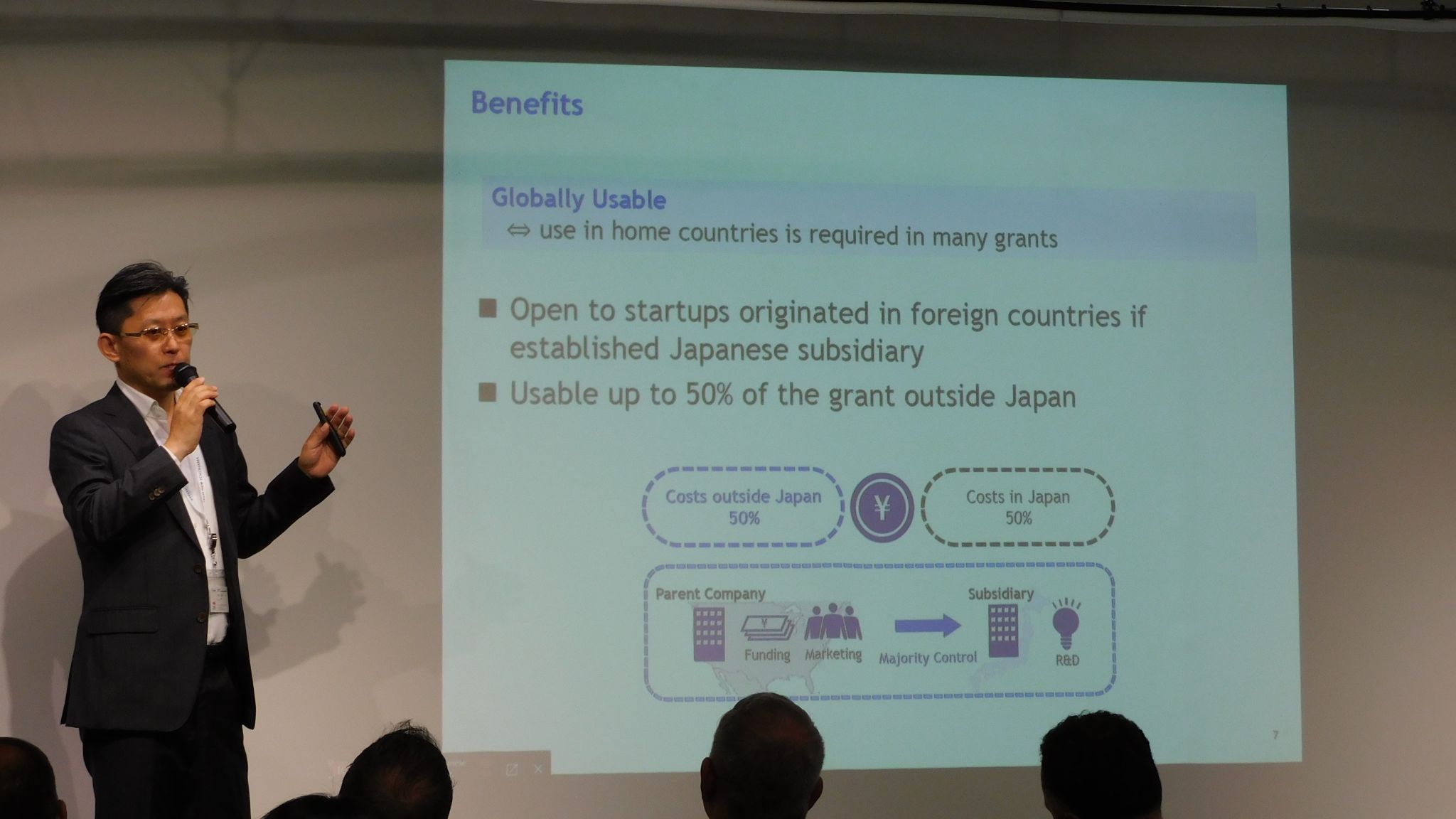

イベントの冒頭では、横浜市経済局イノベーション推進課より横浜市を代表しての歓迎挨拶が行われました。続いて、横浜を拠点とするスタートアップ・エコシステムの紹介として、The Drivery Japanによる活動紹介が行われたほか、横浜市の気候・環境政策に関する説明を行いました。さらに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からは、日本におけるディープテック支援の全体像と、海外スタートアップも活用可能な支援制度についての紹介がありました。

特別セッション:米国の気候テックの最前線と日米連携の可能性

特別セッションでは、CleanLeap創設者・エグゼクティブディレクターのPorter Wong氏を迎え、横浜市米州事務所のプロジェクトマネージャーのニコライ・ミュースを聞き手として、米国・欧州における気候テック投資とスタートアップ支援の潮流について、紹介がありました。

Porter氏からはまず、CleanLeapのビジョンと活動内容として、スタートアップをゼロからエグジットまで支援する非営利団体としての役割、および欧米を中心に展開する成長ステージ別のアクセラレーション・プログラムの仕組みが紹介されました。日本企業向けには、米国進出に関連する法律相談サービスや会社設立に関するオンラインクラス、グローバルピッチ機会、資金助成プログラム等が用意されていることも共有されました。

また後半では、米国の気候テック政策の最新動向や投資市場の変化について言及がありました。たとえば、ESG投資市場において日本が他地域を上回る成長率を示していること、米国内でも再エネ投資が政治的立場に関係なく進んでいる事例、そして地域ごとの規制・支援スキームの違いをどう活かすかといった視点が語られました。

投資の視点から見る日米の気候テック・エコシステム

次のセッションでは、日米両国の気候テック投資の現状と今後の展望について、複数の登壇者からのプレゼンテーションとパネルディスカッションが行われました。

まず、Climate Tech Japan共同創設者の藤森義明氏が登壇し、日本における気候テック投資の全体像、スタートアップの育成環境、CVCの動向などについて紹介しました。続いて、米国のスタートアップ支援拠点であるTechNexusからも登壇があり、米国における気候テック分野の投資トレンドやアクセラレーターの役割に関する知見が共有されました。

その後のファイアサイドチャットでは、日米それぞれの投資家やエコシステム支援者による意見交換が行われました。モデレーターは、CleanLeapのShannon Theobald氏(Investor Relations)が務めました。パネリストとして登壇したのは、以下の4名です。

- Sebastien Torre 氏(President & CEO, Enrichers)

- Umer Sadiq 氏(Founder, Climate Tech Japan)

- Ryuichi Iwata 氏(Senior Manager, JERA Ventures)

- Karel Nolles 氏(CEO & Co-Founder, Skjander)

この対話の中では、気候テック投資における地域ごとの投資・イノベーション戦略の違いとして、豪州では政府の裏付けがある環境クレジットへの限定投資、日本では政策誘導と大企業の技術基盤がスタートアップ投資に活かされていることが示されました。欧米においては、米国がスケールアップに優れる一方、欧州では研究開発資金は豊富であるものの後期投資が課題とされ、国際連携の必要性が強調されました。加えて、各規制や文化の違いと、それに伴うリスク許容度への対応も議論されました。日本は信頼構築や意思決定に時間を要する傾向がある一方で、米国は迅速に意図を示しながら信頼を築く特徴があるとされました。欧州では大学や研究機関がクロスボーダー連携の橋渡し役として機能しやすいと指摘され、長期的には生物多様性などを含む「ネイチャー投資」領域での国際合意が新たな市場形成を後押しする可能性があるとされました。

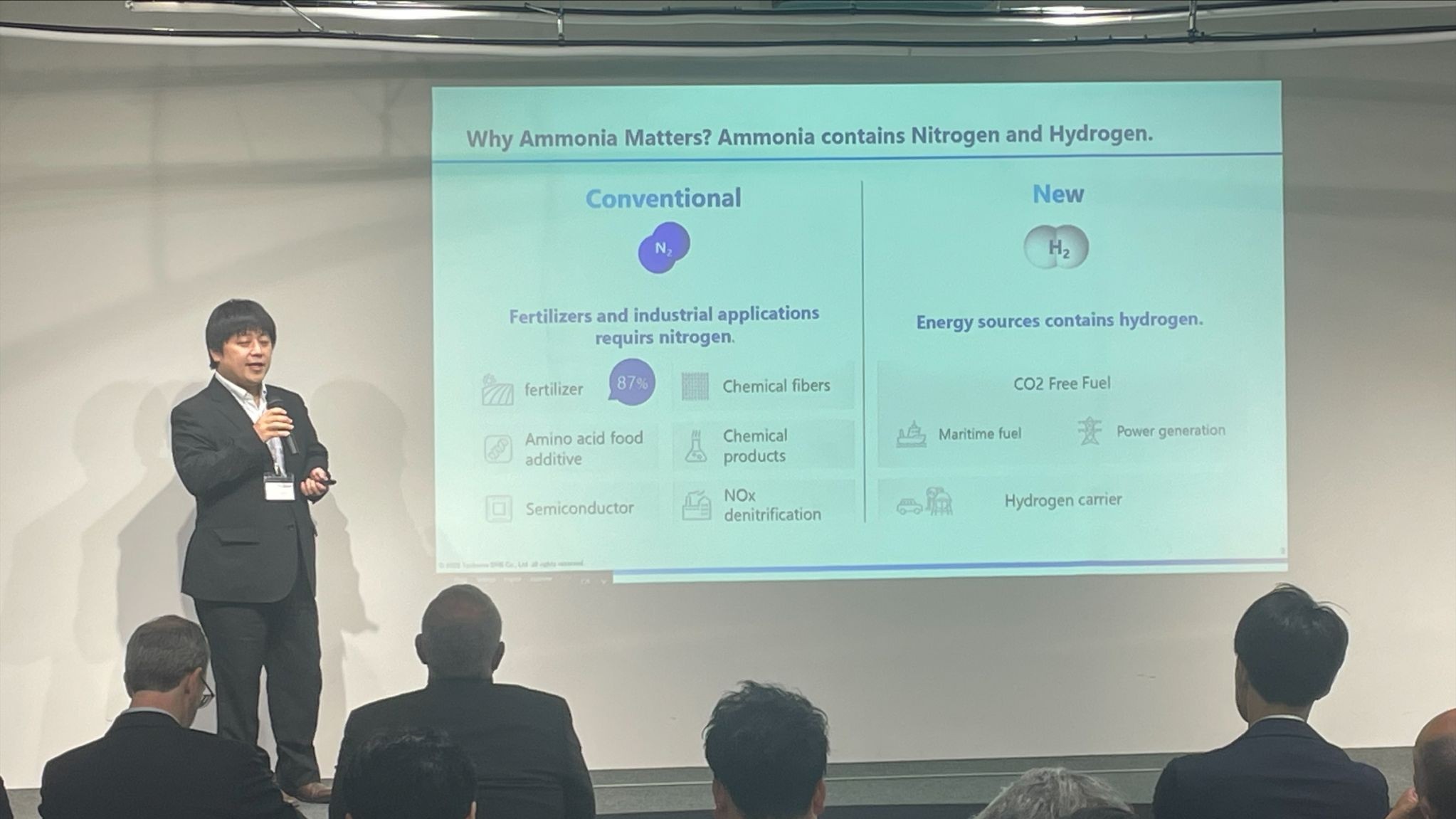

横浜スタートアップによるピッチセッション

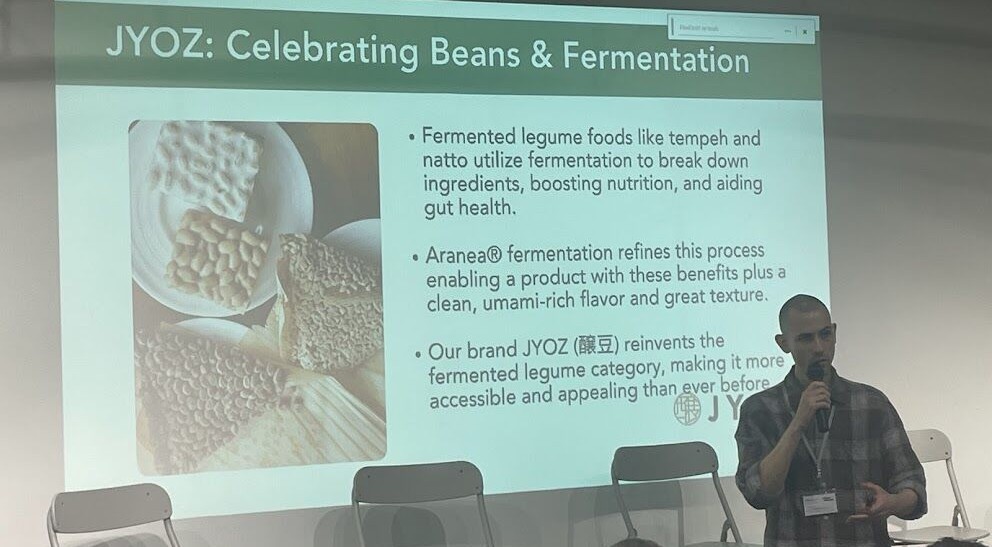

午後は、横浜を拠点に活動するスタートアップ3社が登壇し、それぞれの気候テック分野での取り組みを紹介しました。会場には多くの海外VCも参加しており、国際的な視点でのフィードバックも交わされました。

登壇企業:

- Hakko Holdings(気候・フードテック/発酵タンパク・N₂O削減)

- SUN METALON(金属リサイクル/低炭素製造技術)

- Tsubame BHB(アンモニア製造/分散型グリーン肥料モデル)

循環経済をテーマにしたファイアサイドチャット

「Circular Economy Connected by Nature and Technology」と題したファイアサイドチャットでは、循環型社会の実現に向けた技術的・制度的課題について議論が交わされました。

本セッションのモデレーターは、CleanLeap Advisory Boardメンバーでありロサンゼルス地域を担当するSen Tan氏が務めました。登壇者は以下のとおりです。

- Dan Altschuler 氏(Managing Partner and Co-Founder, Unovis)

- Tokuro Hatori 氏(Chief Sustainability Officer, TBM)

- Takashi Kawai 氏(President & CEO, United Silk Company)

議論では、スケーリングに関する課題として、循環型素材やフードテックのスタートアップがスケーリングを目指す上では、既存の流通・製造・規制環境との連携が不可欠であること、外部パートナーや最終利用者との協調を通じた市場浸透が鍵となることが共有されました。加えて、投資家トレンドの変化として、気候変動からプラスチック問題、カーボンリサイクルへと関心が移るなか、起業家には適応的な研究開発と資金効率の両立が求められており、ESGを重視する海外投資家の姿勢もより開かれたものになりつつあることなどが紹介されました。このセッションでは、自然と技術が交わる循環型イノベーションの可能性について、実践的な観点からの示唆が多く共有されました。

横浜市は今後も、北米をはじめとする海外の気候テック・ディープテックエコシステムとの連携を強化し、市内企業の国際展開を支援するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

-150x150.png)